Los veintidós años del coronel Bens en el Sahara. Historias coloniales

El mítico Hadara, el niño avestruz

En un tiempo lejano

Sáhara occidental: cuando España traza su mapa, en el Museo de Historia y Antropología

A través de la exposición “Sáhara. Tomás Azcárate Ristori”, producida por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, se puede conocer la acción de España en un inmenso arenal donde, a su llegada, carecía hasta de población fija, de ciudades, carreteras y puertos... Y ni siquiera tenía de antecedentes históricos conocido. Por eso hubo que empezar de cero, a fundar la ciudad de Villa Cisneros, explorar el espacio geográfico y buscar la manera de hacerlo habitable. Las 60 fotografías de la muestra, abierta en el Museo de Historia y Antropología, forman parte del legado histórico que ha dejado Tomás Azcárate Ristori, restaurado por el fotógrafo Tarek Ode, con instantáneas tomadas hace sesenta años.

Azcárate Ristori (Cádiz, 1917), llegó al Sáhara como oficial legionario, dirigió las Mías Nómadas, y recorrió un desierto que fue retratando y estudiando desde diversos aspectos, en especial las características de tribus ambulantes, caravanas y pozos o tradiciones, trazando el esquema de un mapa territorial y a la vez científico; porque fue un valioso colaborador del antropólogo Julio Caro Baroja en sus estudios sobre el terreno; y descubridor de enterramientos megalíticos que corresponden a una etapa anterior a la desertización.

El día a día de Tomás Azcárate quedó reflejado en sus tomas fotográficas, con anotaciones que se conservan en el archivo que mantienen vivo sus descendientes, en el que se pone de manifiestos no sólo la calidad de las imágenes conseguidas, sino lo cotidiano en la historia de un lugar que se empieza a consolidar; los personajes, paisajes y la poética de unos transcursos que permanecen, porque este oficial legionario supo mirar más allá de su labor militar para tratar de conocer la geografía, la historia, y las posibilidades de una población que empezaba a entenderse en ciudades donde nadie se sentía forastero. En la exposición “Sáhara. Tomás Azcárate Ristori”, un testimonio recogido en imágenes, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, el La Laguna, hasta el 29 de mayo.

La fundación de la ciudad de los manantiales

La relación de Antonio de Oro con el territorio había comenzado en febrero de 1937, cuando fue designado Delegado Gubernativo del Sahara con 32 años. En 1934 se había comenzado a realizar por parte de España una política de ocupación efectiva del interior del territorio, con la creación de puestos en lo principales enclaves saharauis, que en realidad eran fuertes militares.

En el lugar concreto donde se ubicará Aaiun se conocía, desde 1928, la existencia de un asentamiento permanente instalado en aquel lugar en el que había agua dulce del pozo Auinet Tarfa (a pocos metros de lo que años más tarde seria la Fuente de Aaiun). La gran cantidad de agua procede de filtraciones de lluvia en una grandísima extensión, que se filtra desde la capa superficial hasta la capa impermeable, quedando allí a modo de manta subterránea, sin evaporarse, y saliendo al exterior por los manantiales abiertos por la mano del hombre. En aquel asentamiento se practicaba incluso con éxito la agricultura (tomate, calabaza, maíz, hierbabuena, higueras, etc.).

Era aquel uno de los pocos sitios amables del territorio sahariano. Además del agua dulce, el oro del desierto, el asentamiento se encontraba relativamente protegido de los vientos y tenía una favorecedora orientación Norte. Estaba muy próximo a la costa y relativamente cerca de Cabo Juby, lo que facilitaba el abastecimiento del lugar.

En 1938 se fundó la ciudad, que al principio tan solo fue un puesto militar fijo, iniciándose la construcción del fuerte, que junto con las casas de los saharauis ya establecidos allí (los hermanos Attaf y Moyan uld Bachir uld Enduf), serán los primeros edificios de carácter permanente en El Aaiun. Antonio de Oro concibió una ciudad en que los saharauis quisieran asentarse, se ayudó a los nómadas que comenzaron a instalarse en ella para que no tuviesen la necesidad de abandonar el lugar en busca de zonas de pasto; se realizaron trabajos para buscar nuevos manantiales; se desarrolló una incipiente agricultura llevando arados, roturando tierras, se inició una granja avícola y se plantaron árboles frutales.

Según testimonio de Galo Bullón Díaz, militar español, estrecho colaborador de Antonio de Oro y autor de la obra “Geografía humana de los territorios de Ifni y del Sáhara”, seis años después de la fundación de Aaiun, la ciudad contaba con "importantes almacenes de sociedades al por mayor, barrio comercial, plazas amplias, calles espaciosas... , escuelas españolas, escuela de Artes y Oficios, hospital, cómodas viviendas y una población indígena que se ha sedentarizado y edifica por su cuenta viviendas para sí y para alquiler, que labra tierras, posee huertas a las que aplica la enseñanza que se les da en nuestra pequeña granja de experimentación, en donde hay instalados además gallineros, vaquería, porquerizas, etc.".

Tan sólo dos años después de la fundación de El Aaiun Antonio de Oro moría el 28 de diciembre de 1940 en Tetuán, víctima de una rápida septicemia. Su viuda Pepa López Bastos recordaba la buena sintonía de los saharauis y su esposo, quien no dudaba en tomar el té sentado en el suelo de una ‘jaima’ con sus amigos saharauis, o por vestirse con ropas propias de los “hombres azules” y adentrarse en el desierto a camello. “Se sentía entre los saharauis como en familia. Y creo que la comprensión era mutua, porque ellos le mostraban una consideración que excedía los límites del respeto oficial. Su obsesión era construir escuelas, hospitales y llevar hasta el desierto los adelantos de la época”.

La ciudad, una vez desaparecida la persona que la soñó y comenzó su creación, continuó con su desarrollo y crecimiento. Para impulsar la incipiente sedentarización, se designó El Aaiún como campamento principal y sede del Gobierno de una parte del territorio. Aquellas primeras bases de la administración colonial iban a requerir la presencia de funcionarios. El impulso a la sedentarización de los saharauis conllevó las crecientes peticiones de viviendas estables en lugar de sus jaimas tradicionales. De esta forma se empezaron a realizar los primeros planes de urbanismo. Se construyeron cuatro hornos de cal y se utilizaron piedras de los alrededores, excluyendo las salitrosas para que las paredes no rezumaran salitre, al tiempo que se traían de Canarias las maderas necesarias para la construcción de puertas y ventanas y se contrataban a maestros albañiles.

El poblado fue obra de los Ingenieros y Ayudantes Militares, aunque no hay que olvidar el trabajo de los mencionados Maestros Albañiles Canarios. Las construcciones eran de baja altura, siguiendo una política de extensión de terreno y de favorecer la luminosidad y la visibilidad del terreno. La parte más antigua de la ciudad se construyó a partir de calles estrechas y de trazado irregular. Se hicieron posteriores ampliaciones, la primera una especie de ensanche hacia el sur del núcleo principal de la ciudad. A las afueras, al oeste de donde se encontraba el poblado fundacional, se situaba el frig, un campamento compuesto por las tradicionales jaimas de piel de camello, de extensión variable teniendo en cuenta el carácter seminómada de sus habitantes, ya que en aquellos años la población saharaui estaba comenzando a asentarse en Aaiun.

El proceso de construcción de la ciudad no fue fácil. Las carencias de la posguerra en España supusieron la creación de edificaciones de poca solidez, lo que unido a las inclemencias del territorio las deterioraban rápidamente. En el Sahara había además escasez de materias primas y su trasporte resultaba muy caro. El aumento de la población venida de la metrópoli y el lento proceso de integración de los saharauis en la ciudad hicieron que a pesar de las dificultades El Aaiun continuara creciendo. Según datos del INE la población de El Aaiun a mediados de los años 40 superaba los 2.000 habitantes. La gran mayoría eran saharauis, entre los europeos, el mayor número venía de las Islas Canarias, apenas había mujeres, natalidad o algún matrimonio español.

El agua quedó garantizada desde un principio con numerosos pozos que se encontraban a escasa profundidad. El pozo principal de El Aaiun (La Fuente) fue descubierto por casualidad durante la instalación de una tienda de campaña, por parte del Sargento Velasco. Sin embargo el abastecimiento de agua potable era muy complicado, lento y muy caro ya que se realizaba mediante tanques automóviles que transportaban 2000 litros de agua por viaje y además insuficiente para la población. Se puso solución a este inconveniente con la construcción de un Depósito de Agua con una capacidad de 150.000 litros. La demanda energética en los primeros años era escasa, la gran mayoría de la energía se destinaba a consumo doméstico, una pequeña parte al alumbrado público y sólo un 2% para uso industrial. En 1946 se proyectó la primera Central Eléctrica.

El Aaiun era un enclave privilegiado en cuanto a comunicaciones. Desde su fundación dispuso de dos formas de contacto, marítima y aérea, con el exterior y una pequeña red de pistas por tierra. La salida marítima se encontraba a 28 Km., en la Playa de Aaiun. Además había unos fondeaderos en la zona noroeste que permitía realizar operaciones de desembarco.

Debido a su cercanía con el Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria, (a sólo 123 millas), hasta allí llegaban los Vapores Correos con mercancías y pasaje, que eran llevadas a la playa con barcas a remo. Esta operación resultaba dura y pesada y encarecía mucho las mercancías. Esta primera infraestructura portuaria tenía también unos pequeños almacenes, que se fueron habilitando en la playa. Las comunicaciones aéreas eran en aquellos primeros años muy limitadas. El Aaiun disponía de un pequeño Campo de Aviación, en la terraza superior de la margen izquierda de la Saguia el Hamra, donde años más tarde se construiría el Barrio de Colomina.

Hasta aquí la historia de la fundación de El Aaiun. Los años 50 y 60 traerían otro Aaiun, el del boom de los fosfatos, El Aaiun civil, los prósperos comercios y los coches, los primeros universitarios saharauis, las reinas de belleza y sus damas de honor, los campamentos de la OJE, el cine y los guateques, de la visita de Franco y algunas folclóricas, los campeonatos deportivos y los concursos culturales. Pero también fue El Aaiun de las desigualdades y las diferencias. El abandono de España y la Marcha Verde dieron la vuelta a la ciudad, que se fue llenando de colonos marroquíes que hoy son mayoría en El Aaiun, una urbe que según datos de 2004 llegaba a 183.691 habitantes. Las paredes blancas de la ciudad han sido pintadas de un color rojizo y poco a poco se han ido borrando todas las huellas de la presencia española en el territorio.

En medio de la represión actual, tras más de treinta años de ocupación marroquí, El Aaiun aún espera su oportunidad, el momento en el que los saharauis tomen al fin el “camino al Aaiun”. Pasó el tiempo de El Aaiun español y pasará El Aaiun ocupado por Marruecos. Ya no puede quedar mucho para el nacimiento de El Aaiun soberano y libre, de El Aaiun saharaui.

“El Lawrence de Arabia Español”, Francisco López Barrios. Magazine (El Mundo). Domingo, 23 de enero de 2005

“Historia del Sahara Español. La verdad de una traición", José Ramón Diego Aguirre. Kaydeda Ediciones, 1988.

Chej Mohamed El Mami y su obra

Fue autor entre otras obras de “Yoharat Al Badia” (La perla de la badia), el poemario El delfín y su gran obra “Quitab Al Badia” (El libro de la badia), un tratado sociológico de la sociedad sahariana en la primera mitad del siglo XIX.

Chej Mohamed El Mami fue un excelso erudito con una capacidad extraordinaria para desarrollar su reflexión sobre la bidanidad. Se trató de un personaje irrepetible, decidido partidario del esfuerzo legislativo de la interpretación, lo que fue una apuesta muy singular en su tiempo, adaptar el derecho imperante en los países islámicos a las costumbres locales.

En su obra Quitab Al Badia, Chej Mohamed El Mami restituye y sistematiza las fuentes legislativas locales, compatibilizándolas con el islamismo, ya que se recogían además las prácticas y normas preislámicas de la sociedad saharaui. Muchas de las reglas del islam no se podían aplicar a una sociedad nómada como la saharaui, es el caso de las abluciones o aseo antes del rezo.

Para él las condiciones geográficas e históricas peculiares del Sahara, alejado de los poderes centrales del islam y siendo una sociedad mayoritariamente nómada, se autorregulaba de forma particular, superada la existencia de una autoridad central, el Sahara se definía como tierra “sin rey ni príncipe ni señor”.

También mencionó en esta obra, Quitab Al Badia, los límites del Jat-al-Jaof, que se podría traducir como “la línea del miedo”, las fronteras históricas que marcaban el Trab-el-bidán, el área de influencia del hasania. Según las fronteras actuales serían parte del sur de Marruecos (territorios que España cedió a Marruecos), el Sahara Occidental y Mauritania.

Quitab Al Badia supuso un gran esfuerzo para hacer visible la forma de organización social que los saharauis eligieron por sí mismos, representando un pilar de la identidad saharaui y de la construcción de la propia memoria, además de un reflejo de la diversidad y complejidad del orden social saharaui de la época.

Artículo basado en una conferencia del profesor Alberto López Bargados, profesor de antropología social en la Universidad de Barcelona; foto de Antonio Pomares.

Ver fotos de Antonio Pomares, de la Universitat de Elche, estudioso de la obra de Chej Mohamed El Mami.

“Ver Smara y morir”

La cuidad santa de los hijos de la nube es una pura contradicción. Albergó una importante biblioteca, de una cultura en la que aún hoy predomina la oralidad; en ella se alza una bella y escueta mezquita, para un pueblo cuyo lema es que no hay nadie entre uno mismo y su Dios; es la única ciudad fundada por los saharauis, un pueblo eminentemente nómada, la única ciudad del Sahara Occidental que no fundaron los extranjeros. Es una bella rareza en medio del desierto, violada hoy en día por la ocupación marroquí del territorio. Smara espera despertar pronto de la pesadilla de ser ocupada por extraños que no conocen su habla, sus tradiciones ni su hermosa leyenda y que sus verdaderos hijos regresen pronto.

El mito de Smara había envenenado a un poeta y aventurero francés, Michel de Vieuchange, que dio su vida tan solo por contemplarla. La ciudad había sido fundada hacia 1898 por el Chej Ma el Ainin, el “Sultán Azul” que pretendía hacer de Smara un centro cultural, político y religioso de la Saguia El Hamra. Michel viajó a Marruecos con su hermano Jean, quien se quedó a esperarle en Agadir para auxiliarle en caso de que lo necesitara. La expedición partió en septiembre de 1930 y Vieuchange pasó todo tipo de penalidades. Los guías intentaron venderle en varias ocasiones. Fueron atacados por bandidos. Llegó a vestirse de mujer despertando el deseo del jefe de una caravana que quedó fascinado por sus blancos tobillos. La obsesión del viajero pudo con la enfermedad, que le había debilitado terriblemente, llegando a hacer la última parte del viaje dentro de un cesto atado a un camello.

El mito de Smara había envenenado a un poeta y aventurero francés, Michel de Vieuchange, que dio su vida tan solo por contemplarla. La ciudad había sido fundada hacia 1898 por el Chej Ma el Ainin, el “Sultán Azul” que pretendía hacer de Smara un centro cultural, político y religioso de la Saguia El Hamra. Michel viajó a Marruecos con su hermano Jean, quien se quedó a esperarle en Agadir para auxiliarle en caso de que lo necesitara. La expedición partió en septiembre de 1930 y Vieuchange pasó todo tipo de penalidades. Los guías intentaron venderle en varias ocasiones. Fueron atacados por bandidos. Llegó a vestirse de mujer despertando el deseo del jefe de una caravana que quedó fascinado por sus blancos tobillos. La obsesión del viajero pudo con la enfermedad, que le había debilitado terriblemente, llegando a hacer la última parte del viaje dentro de un cesto atado a un camello.Al fin llegó a Smara el 7 de noviembre de 1930, tras más de un mes de viaje. Sólo pudo permanecer en la ciudad santa tres horas, los guías temían que los nómadas pudieran llegar a la ciudad en cualquier momento. Vieuchange dejó su huella en un frasco de cristal con una nota donde decía que había entrado en Smara formando parte de una expedición compuesta por él y su hermano Jean. Escondió el frasco bajo arena y piedras y abandonó para siempre la ciudad dormida.

La vuelta fue aún más penosa y peligrosa, a Michel no le quedaban fuerzas, enfermo como estaba de disentería, y seguía temiendo que sus guías le vendieran. Finalmente fue recogido por su hermano, quien le trasladó a Agadir. Su estado era tan grave que murió el 30 de noviembre, con 26 años.

Su hermano Jean publicó sus notas de viaje en varias revistas de la época bajo el título de “Ver Smara y morir”.

“... en la desnudez terrible del desierto sin vegetación, apenas a ochocientos metros, distinguí una ciudad como si fuera de cristal transparente. Ninguna muralla la ciñe, sólo el desierto que por todas partes la acomete”. Michel de Vieuchange, “Ver Smara y morir”.

Cuatro años más tarde tropas españolas ocupaban Smara y hallaron unos dibujos y el mensaje de los únicos ojos europeos que había visto Smara hasta entonces.

-Estudios Saharianos, de Julio Caro Baroja. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1955

-Relatos del Sáhara Español, de Ramón Mayrata. Libros Clam. A. Gráficas, S.L. Madrid, 2001

-Encontrar Smara, de Angel Benito (La mili en el Sahara)

La isla Herne

Quedé muy intrigada cuando escuché hablar de la Isla Herne, una joya al lado de la bella Dajla, la península amada, adonde llegó el famoso viajero Hannón. Nuestra amiga Maribel nos habló de sus recuerdos de niña de la isla mágica donde acampaba con su padre y vivió emocionantes aventuras.

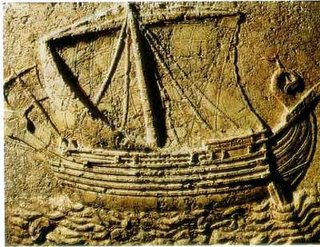

Pero Isla Herne sigue hoy para mí envuelta en el misterio. Cuentan que la “Cerne” a la que se refiere el viajero cartaginés Hannón en su libro de viajes se corresponde con nuestra pequeña isla. El lo dejó escrito en su famoso "Periplo", donde afirma que construyó en el S. IV a de C. un edificio comercial en lo que sería la primera colonización del Sahara.

El periplo de Hannón fue un viaje de exploración que recorrió gran parte de Africa. Según el relato que del viaje dejó Hannón la flota partió de Cartago; entre cabo de Espartel y cabo Bojador se fundaron siete colonias y continuaron hasta llegar a un brazo de mar que llamaron "Cuerno Hesperico" desembarcando por un día a una isla denominada Cerne en el relato, enclavada esta última en la isla hoy conocida como Herne por los saharauis.

Este es el relato en palabras del propio viajero: "De día sólo veíamos bosque y más bosque, pero por la noche se encendían muchos fuegos. Oíamos el son de los tambores, las notas de las flautas y los címbalos y muchos gritos. El aire estaba lleno de perfumes. Los arroyos de turbulentas aguas se vertían ruidosamente en el mar. A causa del calor sofocante no podíamos desembarcar (…) Tras tomar a algunos lixitas como intérpretes navegamos hacia el sur a lo largo de la costa del desierto durante dos días y después un día más hacia el este y encontramos una islita de cinco estadios de circunferencia en el extremo más lejano del golfo (¿cercana al delta del río Senegal?). Nos establecimos allí y le llamamos Cerne. Por nuestro viaje consideramos que el lugar estaba completamente opuesto a Cartago ya que el viaje desde éste a las Columnas y desde éstas a Cerne era completamente semejante”.

Para finalizar esta evocación de la isla añorada, en la que sin embargo nunca he estado, sacamos esta definición del libro "Estudio general del Sahara", escrito por Eduardo Munilla Gómez y editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en su colección Instituto de Estudios Africanos, IDEA, en 1973 en Madrid y en 1974 en El Aaiún. El libro está agotado y descatalogado, pero se pueden consultar dos ejemplares en la Biblioteca Nacional en Madrid. “La bahía de Río de Oro tiene la forma de un pez que se hubiese internado en tierra, con la cabeza en el fondo y con su ojo constituido por la isla de Herne y la cola sobresaliendo al océano. Su entrada tiene una amplitud de cinco kilómetros, siendo su anchura máxima de diez y su longitud de unos cuarenta. Su profundidad, en general, es pequeña. En el fondo de la bahía se encuentra la isla de Herne, que es una roca en forma de rampa ascendente, con bordes escarpados y con unas dimensiones de mil por doscientos metros”.

Contacto

Archivo

Entradas populares

Archivo del Blog

Etiquetas

- #100lecturasafricanas

- 091

- A qué huelen los libros

- Activismo

- África

- Alberto Garzón

- Alberto Pina

- Ali Salem Iselmu

- Aminetu Haidar

- Amy Winehouse

- Anagrama

- Andrés Barba

- Annalisa Marí Pegrum

- Arte

- Bahia Awah

- Basilio Pujante

- Bauhaus

- Beat Generation

- Bienestar

- Blade Runner

- Blog El País

- Blogs

- Bubok

- Caitlin Moran

- Campamentos

- Carlos Azagra

- Carlos Pardo

- Carlos Zanón

- Carne Cruda

- Catherine Meurisse

- Censura

- César Strawberry

- Charlie Hebdo

- Chimamanda Ngozi Adichie

- Chris Robinson Brotherhood

- Cierre x Impago

- Cine

- Club de Lectura

- Cocina

- Comentarios

- Cómic

- Concierto

- Conferencia

- Contrainformación

- Creación

- Crowdfunding

- Crudo Pimento

- Cuba

- Cuentos

- Cuesta de Moyano

- Cultura

- Daniel Monedero

- Daniel Ruiz García

- David Bowie

- Dead Kennedys

- Decibelios

- Delicias

- Desierto

- Diego Sánchez Aguilar

- Discos y otras pastas

- Documental

- Donato Ndongo

- Eduardo Galeano

- Eduardo Halfon

- Encore Trasatlántico

- Enrique Morente

- Entrevista

- Eric Jiménez

- Español

- Esther García Llovet

- Evocación

- Expolio arqueológico

- Exposición

- Fanzines

- Federico Guzmán

- Folk

- Fotografía

- Futuro Terror

- George Harrison

- Ginés Sánchez

- Grace Paley

- Graffiti

- Granada

- Hanif Kureishi

- Harrison Ford

- Historia

- Hostia un lbro

- Ian Curtis

- ilustradores

- Impedimenta

- Infancia

- Instituto Cervantes

- Irvine Welsh

- Jello Biafra

- Jim Jarmusch

- Johnny Marr

- Jon Savage

- Jorge Molinero

- José María Merino

- Josele Santiago

- Juan Carrión

- Juan Ramón Tramunt

- Juarma

- Jukebox

- Kerman

- Kiko Amat

- Kiko Herrero

- La Luna Hiena

- La luz interior de George Harrison

- La URSS

- Las acacias del éxodo

- Led Zeppelin

- Leonardo Cano

- Libro

- Libros.com

- Literatura

- Literatura Mujeres

- Lobby promarroquí

- Locales

- Londres

- Los Marañones

- Lucia Berlin

- Lucía Litjmaer

- Luis Leante

- Macarrones

- MadPunk

- Madrid

- Madrugada

- Mariano Pinós

- Mariem Hassan

- Marruecos

- Maskao

- Maya Vinuesa

- Medios

- Memoria

- Metro

- Micah P. Hinson

- Michael Caine

- MiCiudadReal.es

- Miguel Ángel Hernández

- Miguel Ángel Oeste

- Moda

- Money For Rope

- Mujeres

- Murcia

- Muriel Spark

- Música

- Narrativa rock

- Negocios sucios

- Ngugi wa Thiong’o

- Nómadas

- Personas

- Pilar Adón

- Pink Floyd

- Pintura

- Poesía

- Pokey Lafarge

- Política

- Preoccupations

- Presentación

- Psicodelia

- Punk

- Quijote

- Radio

- Rafael Reig

- Ramones

- Raúl Argemí

- Ray Loriga

- Redes sociales

- Reflexiones

- Relato

- Relee

- Reseña libro

- Revolver

- Richard Dudanski

- Richard Price

- Roberto Maján

- Roger Waters

- Rolling Stones

- Ropa

- Sahara

- Sahara ocupado

- Sanmao

- Seis grados separación

- Sergi Puertas

- Sham 69

- Silex

- Sin pedir permiso

- Social

- solidaridad

- Steve Winwood

- Syd Barrett

- Tatuajes

- Teatro

- Televisión

- Terrorismo

- Texas

- The Beatles

- The Clash

- The Kinks

- The Movement

- The Psychedelic Furs

- The Stranglers

- The The

- The Who

- Tino Casal

- Títeres

- Tom Ford

- Tom Wolfe

- Tool

- Tradiciones

- Trainspotting

- Universidad

- Valeria Surcis

- Vallecas

- Varios

- Viaje musical

- Viajes

- Viv Albertine

- Vivian Gornick

- Zadie Smith